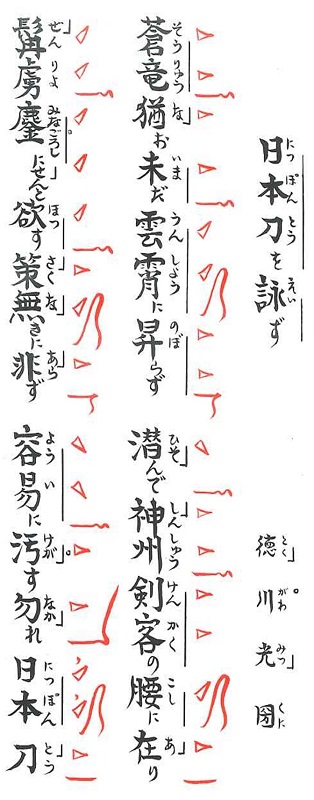

作者:徳川光圀

(一六二八~一七〇一年)(寛永五年~元禄十三年)常陸水戸藩の第二代藩主。「水戸黄門」としても知られる。諡号は「義公」、字は「子龍」、号は「梅里」。また神号は「高譲味道根之命」(たかゆずるうましみちねのみこと)。水戸藩初代藩主・徳川頼房の三男。徳川家康の孫に当たる。儒学を奨励し、彰考館を設けて『大日本史』を編纂し、水戸学の基礎をつくった。

語釈

*雲霄・・・大空。天。龍は時機を得るまでは深い淵にひそみ、時が来ると天へかけのぼる。

*神州・・・神がつくり、神が守る国。日本。

*髯虜・・・ひげ面の野蛮人。

*鏖・・・・みなごろしにする

通釈

蒼い龍にもたとえるべきこの刀はまだ天には昇らず、淵に潜んで時を待つ龍のように剣客の腰で鞘におさまっている。ひげ面の野蛮人どもを皆殺しにしようと思えば策がないわけではない、血気にはやって大事な日本刀を簡単にけがしてはならないのだ。

参考

この詩のように、物を題材にして作る詩を「詠物詩」といいます。単純に題材を説明するだけでは、平凡でつまらない詩になるため、題材の物に託して自らの感慨や信念を述べるというのが詠物詩によくあるパターンです。詩の言葉づかいだけ見ると、まるで幕末の尊王攘夷の志士の作った詩かと思ってしまいますが、実は十七世紀、水戸黄門さまの詩です。「みなごろしにする」などと物騒な言葉がでてきますが、最終的な主張は「安易に武力を用いるな」ということですから、実は穏健な内容ともいえます。一六三九年に「鎖国」が成立していますが、一六四四年、光圀十七歳のときに、外国船が長崎を侵す事件があり、一六七三年、光圀四十六歳のときには英国船リターン号が長崎に来航し、通商再開を求めたものの幕府がこれを拒絶するという事件がありました。このような状況を背景にしてこの詩が詠まれた。